近日,宿遷所水產創新團隊在遺傳學領域期刊《Frontiers in Genetics》上在線發表了題為“High-density SNP-based linkage map construction and QTL analysis for growth-related traits in Luciobarbus brachycephalus using whole-genome resequencing data”的研究論文。該研究針對大鱗鲃魚構建了高精度的遺傳連鎖圖譜,并定位了調控其生長性狀的關鍵數量性狀位點,為闡明其生長遺傳機制及開展分子標記輔助育種奠定了堅實基礎。

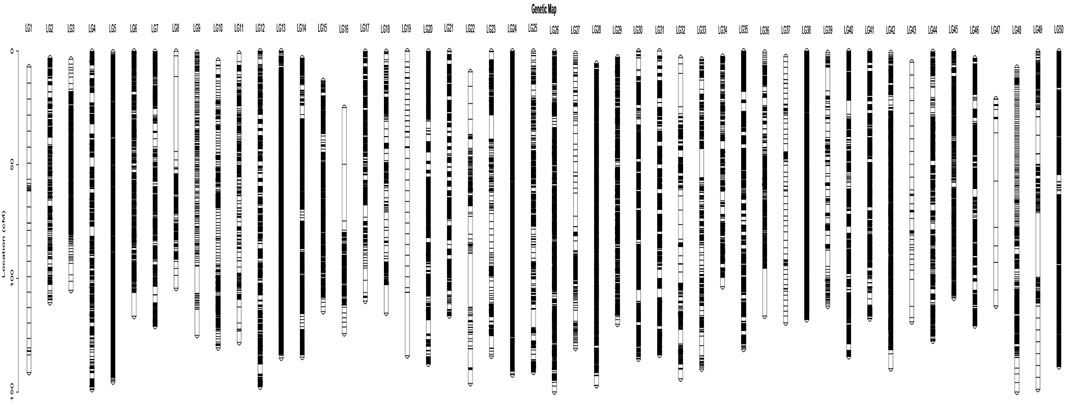

大鱗鲃魚生長速度快、適應性廣,已成為我國重要的水產養殖經濟物種。然而,“奠基者效應”導致該魚種質退化,為促進大鱗鲃魚產業的可持續發展,亟需通過系統選育培育出生長性能和抗病能力增強的新品種。研究團隊通過全基因組重測序技術,利用一對黃色大鱗鲃魚親本及其165個F1全同胞后代,成功構建了基于高質量SNP標記的高密度連鎖圖譜,隨后對體重等6個重要生長相關經濟性狀進行了QTL定位,鑒定出多個可能調節大鱗鲃生長性能的候選基因,其中組蛋白脫乙酰酶1(HDAC1)為體高的潛在調節因子,而乙醇胺磷酸轉移酶1(EPT1)作為影響多種長度性狀(體長、總長、肛前體長和尾叉長)的候選基因出現。此外,還確定了四個候選基因作為體重的潛在調節因子,包括星云蛋白相關錨定蛋白1(NRAP1)、肌細胞增強因子2(MEF2)、血清/糖皮質激素調節激酶1(SGK1)和Cdc42相互作用蛋白4(CIP4)等。研究結果揭示了大鱗鲃重要生長性狀的遺傳機制,為進一步開展分子標記輔助選擇育種奠定基礎,同時也為其他經濟魚類的遺傳圖譜構建和生長性狀遺傳解析提供了方法參考和理論依據。

宿遷所王宣朋助理研究員為該論文第一作者,水產創新團隊王信海研究員為通訊作者,本研究獲得了宿遷市科技計劃項目的資助。

論文:https://www.frontiersin.org/journals/genetics/articles/10.3389/fgene.2025.1644874/full